Gregorianischer Choral an St. Laurentius

Das Kirchenjahr im gregorianischen Choral

Die Sonn- und Feiertage im Kirchenjahr

3. Ostersonntag

Introitus

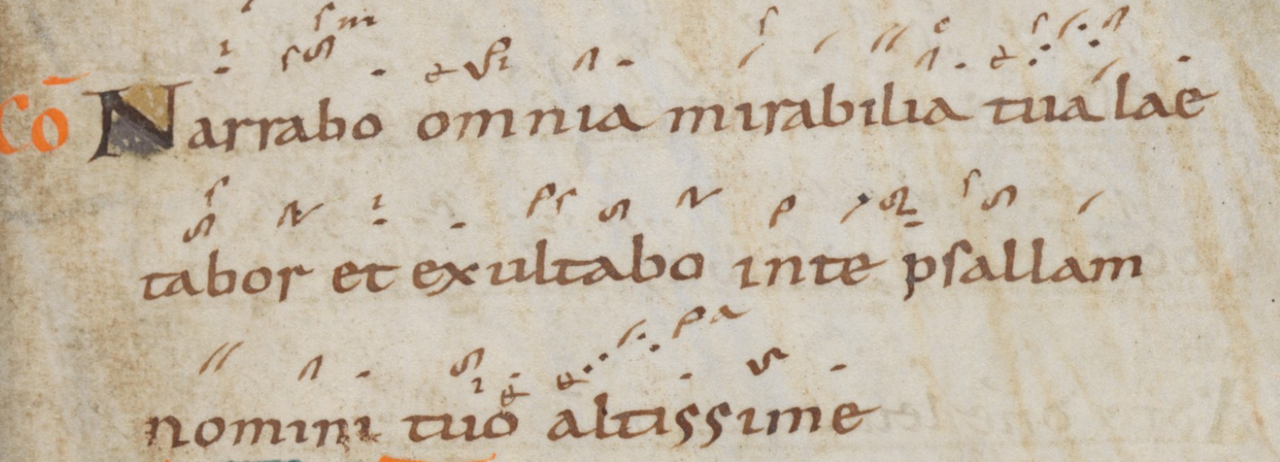

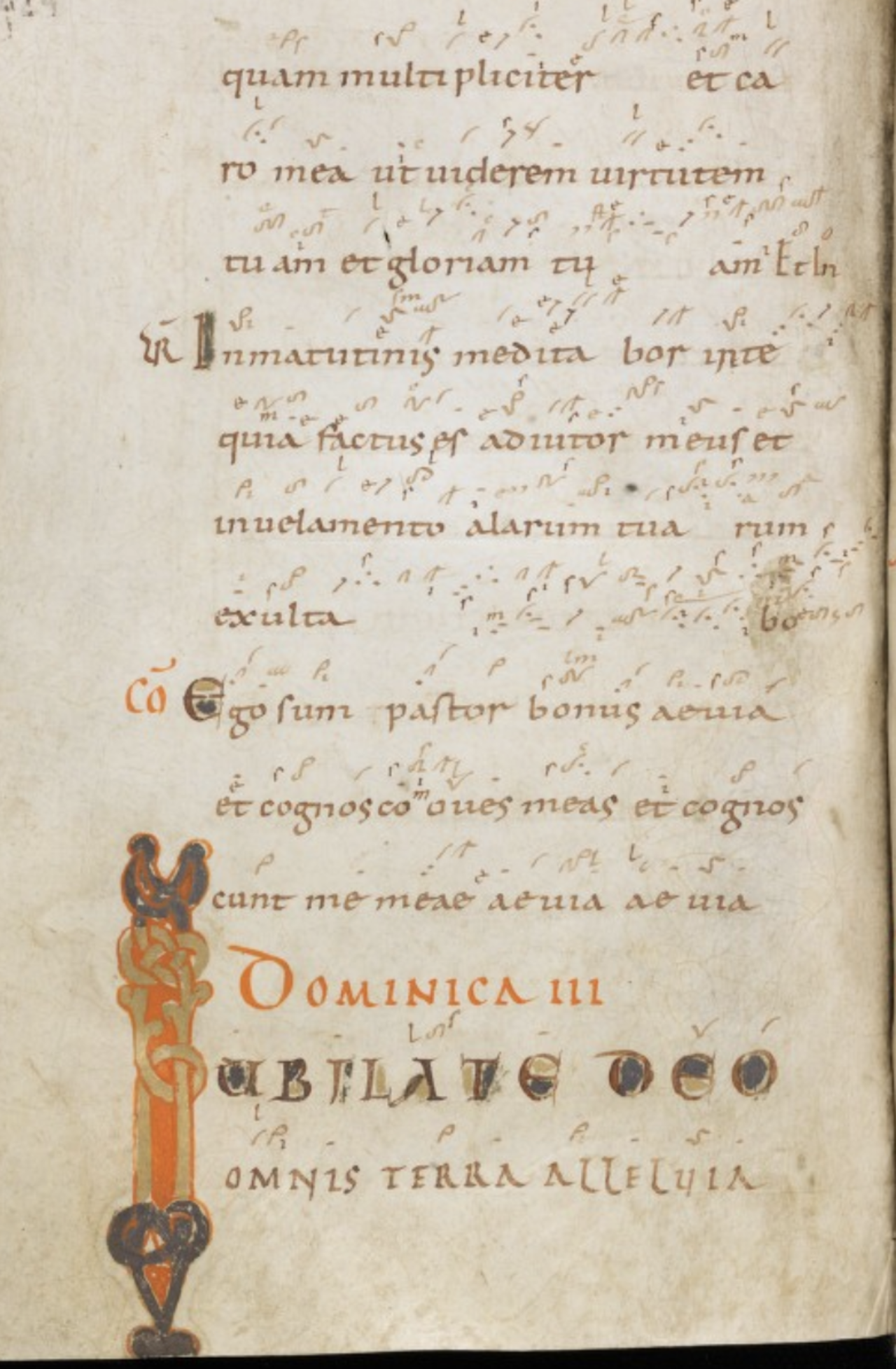

Was die Reihenfolge der Ostersonntage betrifft, wurde durch die nachkonziliare Liturgiereform eine einschneidende Änderung vorgenommen: Um die Berichte aus den Evangelien von den Erscheinungen des auferstandenen Christus nicht zu unterbrechen, wurde die Evangeliumsperikope vom Guten Hirten vom Dritten auf den Vierten Ostersonntag verlegt. Diese Änderung zog auch Eingriffe in die Messproprien beider Sonntage nach sich, und zwar dergestalt, dass die vormaligen Gesänge beider Sonntage fast durchweg gegeneinander ausgetauscht wurden. So beginnt die Messe des Dritten Ostersonntags nun mit dem vormaligen Introitus lubilate Deo des Vierten Ostersonntags, anstelle des vormaligen Introitus Misericordia Domini, der vom Dritten auf den Vierten Ostersonntag verlegt wurde.

Der Nachteil: eine gewisse Verwirrung unter ökumenischem Aspekt, da die evangelischen Christen ihre traditionelle Benennung beider Sonntage in der ursprünglichen Reihenfolge „Miserikordias Domini" und „Jubilate" beibehalten haben.

Der Introitus lubilate Deo stellt eine festliche Eröffnung dieser Sonntagsmesse dar. Der sehr bewegte Melodieverlauf erreicht seinen Höhepunkt in den drei Alleluia am Ende des Stückes, innerhalb derer wiederum die melodische und rhythmische Bewegung mit stetig zunehmender Dynamik auf das dritte, abschließende Alleluia zustrebt.

aus: Johannes Bergmans Göschl: Das Kirchenjahr Im Gregorianischen Choral, EOS St. Ottilien, 2021, S. 156

Iubilate Deo omnis terra, alleluia :

psalmum dicite nomini eius,

date gloriam laudi eius.

Jauchzet Gott zu, alle Lande, Halleluja,

spielt zum Ruhm seines Namens,

verherrlicht ihn mit Lobpreis.

Ps. 1

Dicite Deo,

quam terribilia sunt opera tua, Domine,

in multitudine virtutis tuae (mentientur tibi inimici tui)

Sagt zu Gott:

Wie furchtbar sind deine Werke, Herr.

Ob der Fülle deiner Macht (müssen deine Feinde dir heucheln).

https://gregorien.info/chant/id/4642/0/de

Sie können den Choral hören:

https://www.youtube.com/watch?v=HAOACCjbxgM (Solo mit Quadratnotation)

https://www.youtube.com/watch?v=r3N-BwmF1BE (Schola mit Quadratnotation)

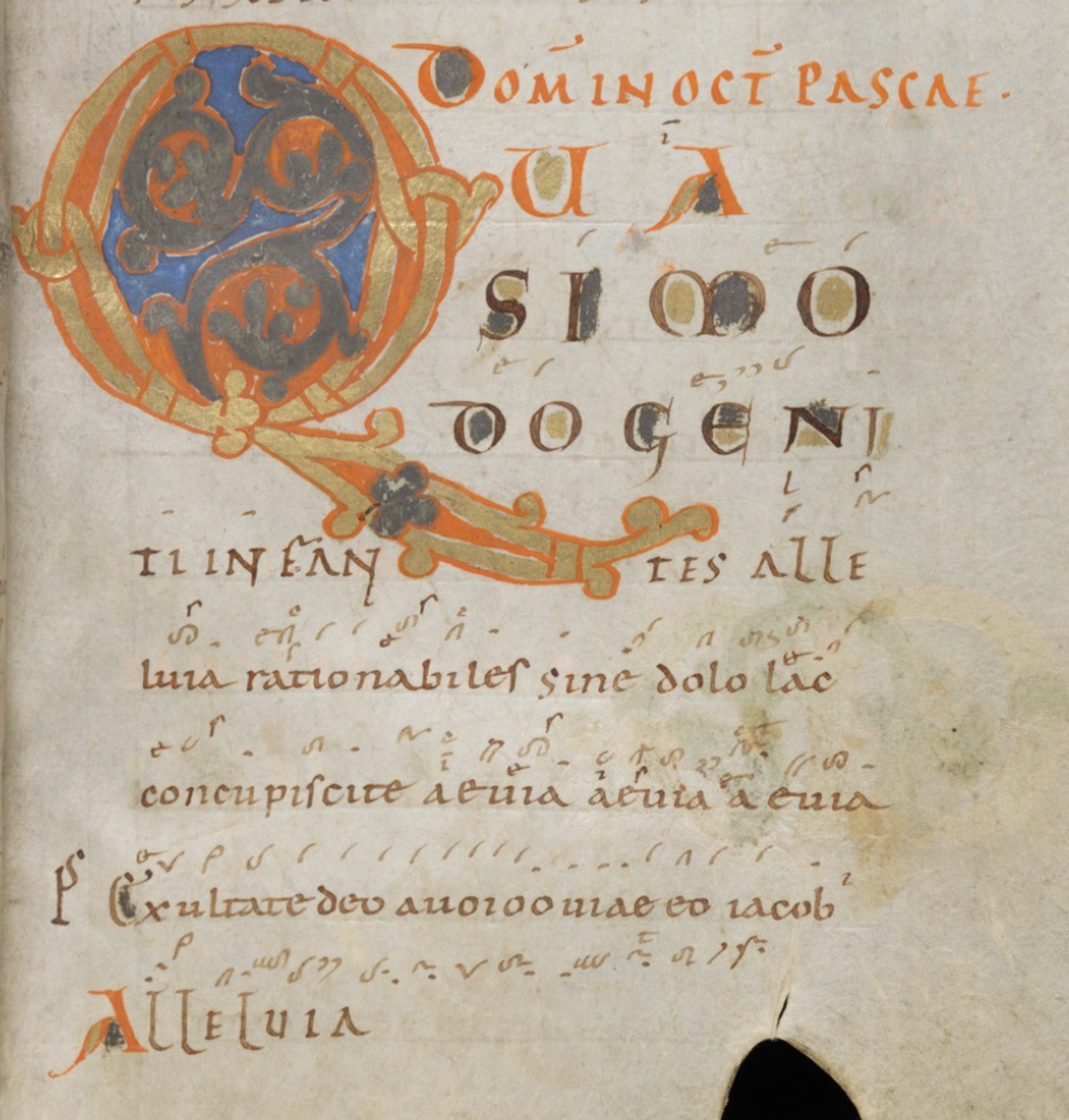

2. Ostersonntag (Weißer Sonntag)

Introitus/ Alleluia

Der Zweite Ostersonntag fällt mit dem Oktavtag des Osterfestes zusammen. Die evangelischen Christen nennen ihn bis zum heutigen Tag nach den ersten drei Worten des Introitus „Sonntag Quasimodogeniti", In der römischen Liturgie findet sich auch die Bezeichnung „dominica in albis", die im deutschen Sprachraum gemeinhin mit „Weißer Sonntag" übersetzt wird. Letzterer Name geht wahrscheinlich auf den Brauch der christlichen Antike zurück, dass die Neophyten (Neugetauften) der Osternacht am Ende der österlichen Festwoche ihre weißen Taufkleider ablegten.

Ein letztes Mal wendet sich am Ende der Osterwoche der Introitus Quasi modo geniti an die in der Osternacht Neugetauften, hier im Bild neugeborener Kinder. Der Gesang weist einen äußerst ruhigen, geradezu meditativen Charakter auf. Dies ist vor allem dem Umstand zu verdanken, dass die Melodie ständig die Grundtonstufe fa des VI. Modus umkreist, von der sie sich gelegentlich nur geringfügig und kurzzeitig entfernt.

Eine im Kirchenjahr einzigartige Besonderheit der Sonntage nach dem Osterfest bis einschließlich Pfingsten besteht darin, dass das Graduale der Messe durch ein Alleluia mit Vers ersetzt ist, dass also, mit anderen Worten, für die Zwischengesänge zwei Alleluia mit ihren Versen vorgesehen sind. Nach mehr als sechswöchiger „Alleluia-Abstinenz" vom Beginn der Fastenzeit an sind nun dem österlichen Jubel über den Sieg des auferstandenen Christus und der Freude über die durch ihn bewirkte Erlösung keine Grenzen mehr gesetzt. Das Alleluia mit Vers In die resurrectionis nach der ersten Lesung dieser Sonntagsmesse nimmt Bezug auf die Botschaft des Engels an die Frauen am leeren Grab (vgl. Mt 28,7), dies mit einer strahlenden Melodie, die bei den Worten „praecedam vos" (ich werde euch vorausgehen) sich in höchste Höhen des VII. Modus aufschwingt.

aus: Johannes Bergmans Göschl: Das Kirchenjahr Im Gregorianischen Choral, EOS St. Ottilien, 2021, S. 154f

Quasi modo geniti infantes, alleluia :

rationabiles, sine dolo lac concupiscite.

Wie neugeborene Kinder, Halleluja:

Voll EInsicht, ohne Hinterlist, verlangt nach der Milch.

Ps. 1

Exsultate Deo adiutori nostro.

Jubelt Gott zu, er ist unsere Hilfe.

https://gregorien.info/chant/id/6626/0/de

Alleluia.

In die resurrectionis meae,

dicit Dominus, praecedam vos

in Galilaeam.

Am Tag meiner Auferstehung,

spricht der Herr, werde ich euch

vorausgehen nach Galiläa.

Johannes Bergmans Göschl: Das Kirchenjahr Im Gregorianischen Choral, EOS St. Ottilien, 2021, S.155

Sie können den Introitus hören:

https://www.youtube.com/watch?v=26JhFgFbLFo (Solo)

https://www.youtube.com/watch?v=lM3sTTbcJwM (Schola mit Quadratnotation)

Das Alleluia:

https://www.youtube.com/watch?v=Ek5JmSbNbis (Schola mit Quadratnotation)

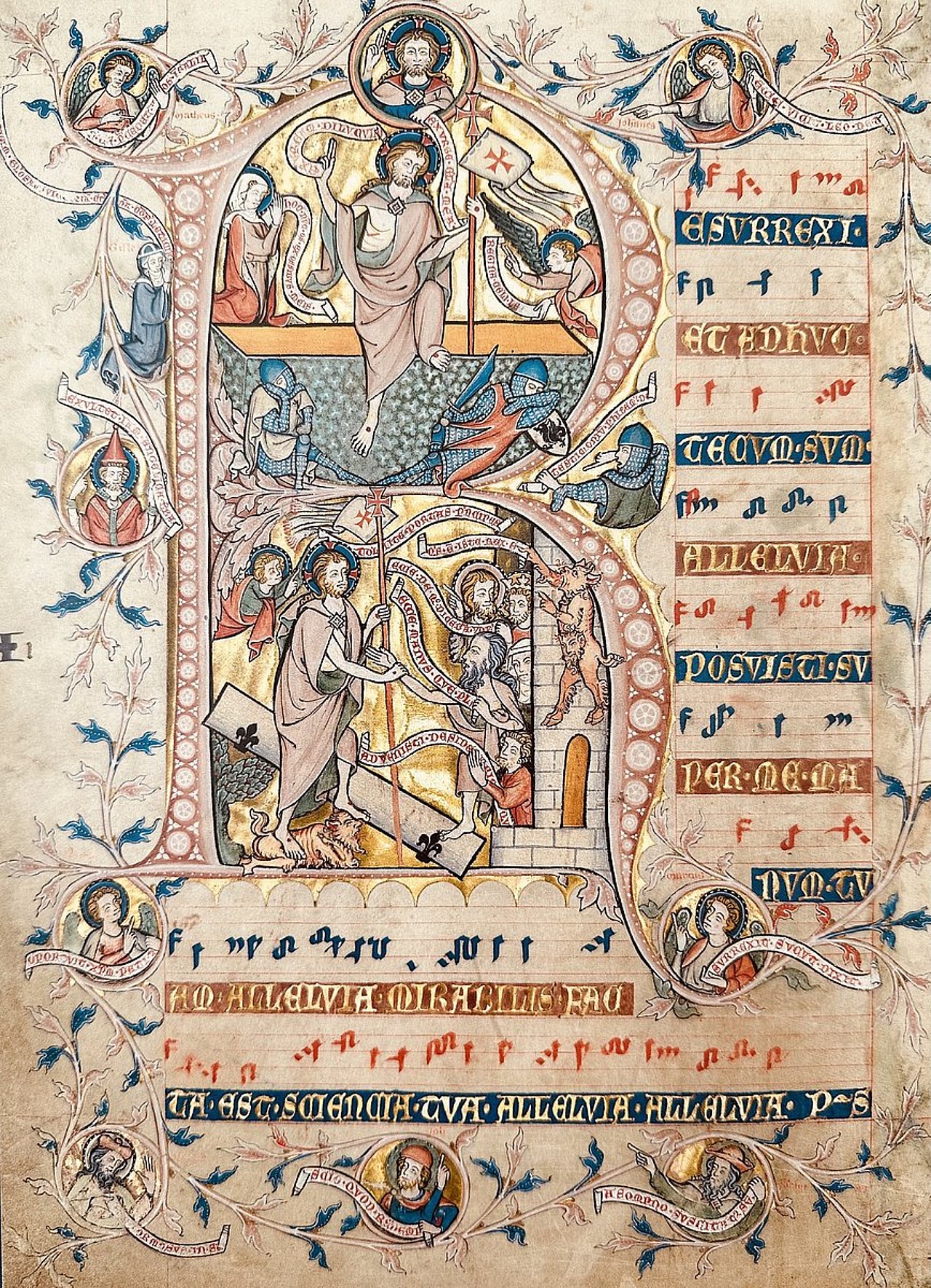

Ostersonntag

Introitus

Die Anfänge des christlichen Osterfestes liegen weitgehend im Dunkeln. Sicher ist, dass die Christen von Beginn an am Sonntag, dem Herrentag, die Auferstehung Jesu als zentrales Heilsereignis ihres Glaubens kultisch begingen. Zeugnisse für ein eigenes, von der wöchentlichen Kultfeier am Sonntag unterschiedenes Osterfest lassen sich erst seit der zweiten Hälfte des 2. Jhs. nachweisen, wenn es auch sehr wahrscheinlich ist, dass es das Fest schon einige Zeit vorher, vermutlich schon im I. Jh., gegeben hat.

Bei der kultischen Ausformung des Osterfestes knüpften die Christen der Frühzeit bewusst an das jüdische Pesach-Fest am I4. Nisan, dem Tag des ersten Frühlingsvollmondes, an, an dem die Juden im Rahmen eines rituellen Mahles der Heilstaten Gottes in Schöpfung und Geschichte, vor allem im Zusammenhang mit der Herausführung des Volkes Israel aus Ägypten, dem Durchzug durch das Schilfmeer, der Wanderung durch die Wüste und der Hineinführung in das Gelobte Land, gedachten und im Verlauf dieses Gedächtnismahles das Pesach-Lamm aßen. Das hebräische Wort ‚pesach' bzw. seine dem Griechischen entlehnte Form ‚pascha' bedeutet ursprünglich Vorübergang, Hindurchgang und bezieht sich nach alt-testamentlichem Verständnis - sowie im Verständnis des heutigen Judentums - auf die genannten Heilstaten in der Frühgeschichte des Volkes Israel.

Nach den Berichten der Evangelien hat auch Jesus zusammen mit seinen Jüngern vor seinem Leiden und Sterben das Pascha-Mahl begangen. Darin ist letztlich das Urbild sowohl für das christliche Osterfest als auch für die christliche Eucharistiefeier zu sehen. Bei diesem „Letzten Abendmahl" ist Jesus selbst das Pascha Lamm, das sich zur Speise hingibt und in dieser restlosen Selbsthingabe seinen Tod am Kreuz sakramental vorwegnimmt. Durch seinen Hindurchgang (pascha) durch Leiden und Tod zur Auferstehung hat er dem Volk des Neuen Bundes den Weg eröffnet, der zum (ewigen) Leben führt.

Sicher ist auch, dass die kultische Feier von Ostern in der Frühzeit des Christentums auf einen einzigen Tag beschränkt war, besser: auf eine einzige Nacht, die Osternacht, auch Ostervigil genannt.

Diese die ganze Nacht andauernde Feier war von einer deutlichen Zweiteilung gekennzeichnet: einem ersten Teil, der dem trauernden Gedächtnis der Passion Jesu gewidmet war, und einem zweiten Teil, der der Freude über die Auferweckung und Erhöhung Jesu Ausdruck verlieh. Ja, in dieser einen österlichen Nachtwache, der „mater omnium vigiliarum" (Mutter aller liturgischen Nachtwachen) gedachte man sämtlicher Ereignisse, die im engeren Sinn zum „mysterium paschale" gehören, dem österlichen Heilsgeheimnis, das auch die Himmelfahrt Jesu und die Geistsendung am Pfingsttag mit einschließt.

In der Folgezeit, vor allem seit dem 4. Jh., setzt eine Entwicklung ein, die im Zuge historisierender Tendenzen in eine thematische Auffächerung des einen Pascha-Mysteriums und somit in eine gewisse Verselbständigung des Gedächtnisses der Passion Jesu sowie seiner Himmelfahrt und der Sendung des HI. Geistes einmündet. Es entsteht das Triduum Sacrum und damit, neben der Ostervigil, eine eigene liturgische Feier am Karfreitag (mit der Abendmahlsliturgie am Gründonnerstag als Auftakt) und das im Stundengebet begangene Gedächtnis der Grabesruhe Jesu am Karsamstag. Ferner entstehen in der nachösterlichen Zeit die Feste Christi Himmelfahrt und Pfingsten.

Heute, in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, liegt die Betonung wieder sehr viel mehr auf der Einheit der liturgischen Feier des Pascha-Mysteriums, die sich zusammen mit der Fastenzeit als Vorbereitung auf Ostern und der nachösterlichen Zeit über mehr als 13 Wochen erstreckt. Dies drückt sich nicht zuletzt in der heute gebräuchlichen Bezeichnung der auf das Osterfest folgenden Sonntage aus: Statt Erster, Zweiter, Dritter Sonntag nach Ostern usw.heißt es heute offiziell: Zweiter, Dritter, Vierter Ostersonntag usw. oder: Zweiter, Dritter, Vierter Sonntag der Osterzeit usw. Vor allem aber ist durch die Betonung der Einheit der gesamten Osterzeit eine im Vergleich zur vorkonziliaren Epoche wesentliche und theologisch fundiertere Neubewertung des Pfingstfestes eingetreten. In der Tat ist Pfingsten nun nicht mehr Beginn eines eigenen Festkreises, des vormaligen Pfingstfestkreises, sondern krönender Abschluss des Osterfestkreises, festliche Gedenkfeier der Ausgießung des HI. Geistes als Frucht und Gabe der Auferstehung Jesu.

In der Frühzeit des Christentums gab es am Ostersonntag keine Messe am Tag. Sie bildete sich wahrscheinlich erst gegen Ende des 6. Jhs, heraus, als man die Feier der Osternacht zeitlich früher ansetzte und die Eucharistiefeier der Osternacht schon vor Mitternacht zu Ende ging.

Entgegen allen Erwartungen fällt der österliche Jubel im Introitus Resurrexi der Tagesmesse des Ostersonntags sehr verhalten aus. Es ist der geheimnisvolle Text - im Licht des Neuen Testamentes und speziell im österlichen Kontext als innertrinitarischer Dialog zwischen Vater und Sohn zu interpretieren -, der den Komponisten zu ehrfürchtiger Zurückhaltung in der Wahl der kompositorischen Ausdrucksmittel angehalten hat.

aus: Johannes Bergmans Göschl: Das Kirchenjahr Im Gregorianischen Choral, EOS St. Ottilien, 2021, S. 1132ff, 146

Resurrexi, et adhuc tecum sum, alleluia :

posuisti super me manum tuam, alleluia :

mirabilis facta est scientia tua.

Ich bin auferstanden und bin immer bei dir. Halleluja.

Du hast deine Hand auf mich gelegt. Halleluja.

Wie wunderbar ist für mich dieses Wissen.

Ps. 1

Domine, probasti me,

et cognovisti me :

tu cognovisti sessionem meam,

et resurrectionem meam.

Herr, du hast mich erforscht

und du kennst mich.

Du kennst mein Sitzen

und mein Aufstehen.

https://gregorien.info/chant/id/7077/0/de

Sie können diesen Choral hören:

https://www.youtube.com/watch?v=CINVY215T5U (Solo)

https://www.youtube.com/watch?v=LNstcQnf6vs (Schola mit Quadratnotation)